Por Marcelo Alves Dias de Souza*

Está registrada na história do direito, inspirada nas lições de Montesquieu, de Rousseau e nos ideais da Revolução Francesa (desconfiando dos juízes do Antigo Regime), a concepção rígida de separação de poderes, segundo a qual o poder legislativo deve ser exercido através de seus representantes (que assim o são do povo soberano), cabendo aos juízes nada mais que a aplicação “passiva, seca e inanimada” da lei (vide Mauro Cappelletti, em “Constitucionalismo moderno e o papel do Poder Judiciário na sociedade contemporânea”, artigo publicado na Revista de Processo, v. 15, n. 60, out./dez. 1990). O juiz não deveria ser outra coisa senão a boca que pronuncia as palavras da lei (“la bouche de la loi”). E o próprio Napoleão Bonaparte, ao saber que um professor se “atrevia” a comentar o seu Código, afirmou: “meu Código está perdido”. Evidentemente, essa concepção, entre outras coisas pelo seu extremismo, está completamente equivocada (mesmo na França, pátria conhecida por sua “cisma” para com o Poder Judiciário, ela é rechaçada, merecendo, de François Geny, em 1899, a famosa e combativa obra “Méthode d‘interprétation et sources en droit privé positif: essai critique”).

Há também opiniões extremistas em sentido completamente oposto. É conhecida a teoria, defendida pela escola do realismo jurídico americano, de que só é direito aquele criado pelos juízes e tribunais. Ou seja, direito é o que declaram e decidem os juízes. Antes da decisão judicial não há direito ou, em outras palavras, uma norma só passa a ser considerada norma jurídica quando for aplicada pelos tribunais. Essa concepção, tanto quanto a outra (absolutismo da lei), é equivocada. Como explica Hans Kelsen (em “Teoria pura do direito”, Martins Fontes, 1991): “A teoria, nascida no terreno da common law anglo-americana, segundo a qual somente os tribunais criam Direito, é tão unilateral como a teoria, nascida no terreno do Direito legislado da Europa Continental, segundo a qual os tribunais não criam de forma alguma Direito, mas apenas aplicam Direito já criado. Esta teoria implica a ideia de que só há normas jurídicas gerais, aquela implica a de que só há normas jurídicas individuais. A verdade está no meio. (…) A decisão judicial é a continuação, não o começo, do processo de criação jurídica”.

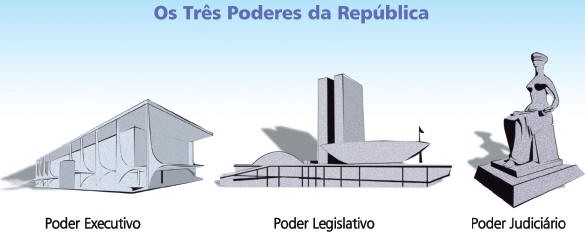

E, de fato, até bem pouco tempo, aqui no Brasil, pensávamos que essas concepções extremistas estariam completamente superadas. Vivíamos uma moderna concepção do princípio da separação dos poderes, um novo constitucionalismo, que abandonava a ideia da rígida “séparation des pouvoirs” e consagrava a ideia de uma “sharing of powers”. A reverência quase religiosa à rígida separação de poderes estava abandonada, mas não havíamos adotado a concepção quase anarquista, no que toca ao império da lei, de que direito é (apenas) aquilo que dizem os juízes (sejam ou não eles juízes da Suprema Corte). Vivíamos no nosso constitucionalismo o exercício moderado, pelos Poderes do Estado, de função típica de outro: o próprio controle de constitucionalidade concentrado e em tese, por exemplo, que representa, muitas vezes, uma atividade legislativa negativa, para usar a expressão de Kelsen, a ele ninguém se opunha.

Mas… vieram – e ainda vêm – os exageros. De um lado e de outro. Faz-se desmedidamente/politicamente as vezes de legislador. Interfere-se legislativamente na atividade judicial, “anistiando”/modificando decisões judiciais anteriormente proferidas, com repercussões ainda desconhecidas. Não vou entrar em detalhes para não ferir suscetibilidades. Mas vocês sabem do que eu estou falando.

Na verdade, não importa quão independentes e soberanos eles possam ser, os poderes da nossa República são claramente depositários de uma só autoridade que lhes foi deferida pela Constituição. Pode até ser equivocado reivindicar a separação do poder judiciário dos outros poderes do Estado, o legislativo e o executivo, sob o pretexto de que os dois últimos representariam poder político, ao passo que o poder do juiz seria de natureza estritamente legal. Pode até ser ilógico considerar como não político o poder judiciário quando este, na presença de uma inconstitucionalidade ou na ausência de uma regra legal, tem a permissão para infirmar, suplementar ou interpretar o que é formulado pelo poder legislativo, poder que é eminentemente político. Mas esses exercícios de atividades atípicas, esse “sharing of powers”, mesmo que Político (com P maiúsculo), deve ser exercido de forma contida e harmônica, de acordo com a nossa Constituição e as leis do Estado.

*É Procurador Regional da República, Doutor em Direito (PhD in Law) pelo King’s College London – KCL e Membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras – ANRL.

Este artigo não representa necessariamente a mesma opinião do blog. Se não concorda faça um rebatendo que publicaremos como uma segunda opinião sobre o tema.